«Molti

anni fa quando c'era ancora la grande Russia, che però cominciava a

scricchiolare, sono stato invitato a Varsavia a parlare con gli

studenti del politecnico e ci sono andato. Era quasi

inverno e a Varsavia faceva un freddo bestiale e mi hanno messo in un

albergo tutto perfetto, un po' come gli alberghi americani. Tipo

Hilton.

Quando

sono arrivato era notte e c'era un grande buio profondo perché tutte

le luci della città erano spente o quasi; niente vetrine

illuminate, niente neon delle pubblicità, niente fari o

riflettori vari. Anche le strade erano oscure, poco illuminate e

le auto pochissime. Fuori dalla finestra, dall'altra parte della

strada, nel buio vedevo un enorme palazzo nero, un palazzo

gigantesco, di pietra, con larghe scalinate, con portoni alti,

con moltissime colonne, grossi finestroni. Forse anche statue.

Tutto nero nel buio.

Quell'edificio

sembrava un'apparizione, un fantasma, giustificato soltanto dal

freddo del Nord, dalla notte senza luci e anche dall'assenza

di

abitanti. Che cosa avrebbero potuto fare gli abitanti lì dentro?

Parlare sottovoce? Dedicarsi alle torture? Gli abitanti erano

tutti scappati? Quando ho chiesto perché c'era quell'edificio e a

che cosa serviva, mi hanno detto: « È un regalo della Russia

alla Polonia ». Poi uno studente ha detto: « In Russia, al

politecnico c'è una facoltà dove si studia soltanto

l'architettura monumentale ».

|

|

Anche

a Hong Kong, anche a Tokyo, anche nelle metropoli americane, anche a

Brasilia, le notti cittadine sono più o meno così: i grattacieli

sono abbandonati al buio, le banche sono o-scure, le finestre degli

uffici deserte, i musei sprangati; sono chiusi i giornalai, i

tabaccai e le autorimesse alte venti, trenta piani, sono scheletri

di cemento senza senso. Gli edifici per concerti, congressi,

spettacoli, discorsi politici e cose del genere hanno vita

provvisoria. Per qualche istante sono circondati da vaste distese di

parcheggi di lamiera e poi, quando le lamiere se ne vanno, quei

grandiosi edifici stanno immobili, in silenzio, come fantasmi morti

sul colpo, circondati da spazi deserti con le righe bianche per «

posti macchina ».

Qualunque

destino insegua il potere e qualunque forma il potere finisca

per assumere non può fare a meno di sventolare bandiere

gigantesche, innalzare campanili, templi e cattedrali altissime,

torri, ziggurat, piramidi: non può fare a meno di impossessarsi di

spazi vasti, di dimensioni esagerate, non può fare a meno di

segnalare la propria presenza, la propria potenza, la propria

ineluttabilità, la propria eternità. Dal fantasma di qualche specie

di potere, di qualche tribù che invocando Dio o la Patria o la nuova

società riesce a dire alle altre tribù che cosa devono fare, che

cosa devono sperare, che cosa devono odiare, non c'è modo di

liberarsi. Le scuole dove si studia attentamente come progettare

l'architettura monumentale, dove gli architetti diventano compiici

dei programmi del potere, ci saranno sempre e le storie

dell'architettura parleranno sempre di architetture monumentali.

E così sia.

Mi

sono domandato: «Perché la storia dell'architettura si occupa

soltanto di monumenti? Forse perché i monumenti sono sempre pensati

così giganteschi che resistono nel tempo? « Perché la storia

dell'architettura si occupa soltanto o specialmente dei segni

che i poteri hanno lasciato di se stessi? ».

Forse

perché i segni del potere sono specialmente rispettati data la

paura che il potere continua a trasmettere anche quando è il

rudere di se stesso? Anche dopo morto? Perché la storia

dell'architettura non si occupa dei milioni e milioni e milioni di

case e casette allineate lungo le strade tra un paese e l'altro o

allineate per fare strade corte e piazze o sparse a popolare colline,

montagne, valli, rive dei mari e rive dei laghi?

Mi

sono messo a pensare che l'architettura di una nazione, di un popolo,

di un momento, non è necessariamente disegnata dai dieci o venti o

cinquanta monumenti - o tombe - che i poteri di passaggio hanno

gentilmente pagato per lasciare la loro memoria che non è la

memoria delle infinite vite della gente, delle infinite ore

passate dovunque dalla gente a cercare di sopravvivere, passate

a domandarsi perché, come, quando, a domandarsi ogni giorno che

cosa succederà domani. Forse l'architettura di una nazione, quella

sparsa

nelle valli, sulle colline, sulle spiagge, lungo le strade, nei

paesi, è disegnata dalla presenza delle mille e mille case e

casette, ville, villette e villone che sono progettate e costruite

per vivere, sono pensate per la vita che si vive dalla mattina

alla sera e sono anche pensate - se così deve succedere - per

l'oblio; non sono certo pensate per lasciare memoria. Sono

circondate da giardinetti o giardini e non necessariamente da parchi.

Anzi, come ho visto in Cina sono circondate da orti piccoli con

insalate di un verde speciale fosforescente, con cavoli viola e

fiori rosa e bianchi di piselli.

I

paesi delle isole greche sono paesi delle isole greche perché ci

sono le casette. Non c'è il Partenone.

Anche

il Giappone è - o era - disegnato di migliaia di casette con il

tetto di ceramica blu, immerse nelle foreste di bambù che

ondeggiano sempre. Non ci sono gli imponenti templi di Nara.

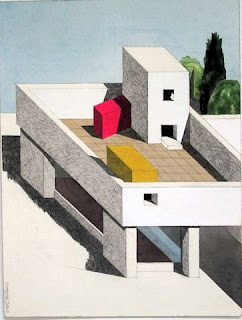

Anche

l'architettura della California ha rischiato di essere disegnata

dalle casette, milioni di casette di legno che si possono portare di

qua e di là e poi casette progettate da architetti delle facoltà

dove si insegna a fare casette, progettate da

Neutra, da Mies, da Eames, da Frank Lloyd Wright, ecc.

Anche

il Bronx è disegnato da mille case e casette abbandonate, con

le porte inchiodate, le saracinesche arrugginite, i vetri opachi,

grigi di polvere.

Anche

a Bahia nel Sertào l'architettura è fatta di casette, casette

dipinte dalle donne, casette di tutti i colori, tutte in fila a fare

strade di famiglia. Non c'è la cattedrale di San Salvador...

Perché

l'Architettura monumentale non si degna mai o quasi mai di

guardare quell'altra gigantesca architettura che è disegnata

dalla somma delle architetture di tutte le case, casette,

fabbriche e fabbrichette, alberghetti e pensioni? Perché quelli

che sanno queste cose, quelli che gestiscono il «design

management», «l'architettura monumentale management», il

management in generale, non organizzano facoltà nelle quali si

pensa soltanto all'architettura come somma delle architetture

delle case, casette, fabbriche, fabbrichette, alberghetti e

pensioni? Facoltà dove si pensi soltanto al destino delle generali

architetture attenuate, metafora del reale stato di salute o malattia

delle società?»